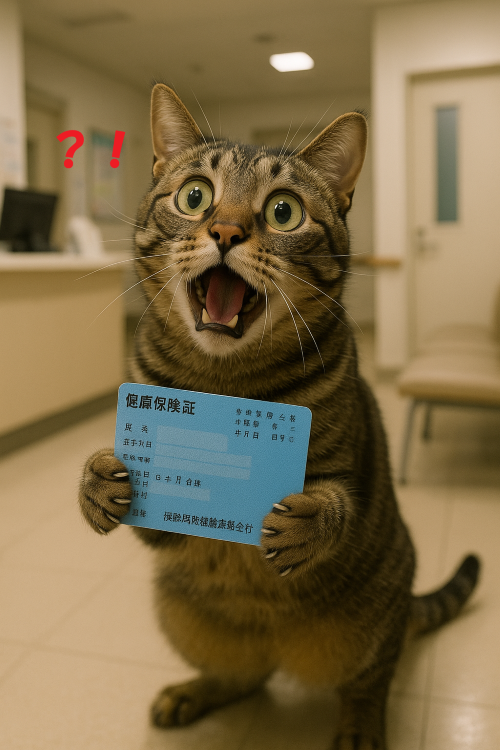

健康保険証が使えなくなる?!2025年12月2日以降の流れを解説(2025/10/28)

- ・従来の健康保険証の“新規発行”は2024年12月2日で終了。以後は「マイナ保険証」が基本になります。

- ・すでに手元にある健康保険証は、原則として最長で2025年12月1日まで有効(保険や身分の変化があればその時点で失効)。

- ・マイナ保険証がない人は「資格確認書」で受診可能。交付は原則無償、有効期限は最長5年以内で保険者が設定します。

1. 健康保険証が2025年12月1日で使えなくなる背景とは

1-1: 健康保険証廃止の決定経緯と社会的な背景を解説

国のデジタル化方針に基づき、マイナンバー法等の改正(令和5年法律第48号)で、行政手続と健康保険の資格確認を一体的に扱う枠組みが整備されました。これにより、従来型の保険証からマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)へ移行する方針が示されています。

1-2: 新制度への移行スケジュール|いつまで使える?

- ・2024年12月2日…従来の保険証の新規発行終了。以後は原則マイナ保険証を基本とする運用へ。

- ・~2025年12月1日…すでに発行済みの保険証は、退職・転職などで資格を失わない限り有効。

- ・2025年12月2日以降…従来の保険証は原則使用不可。マイナ保険証または資格確認書で受診。(※後期高齢者は別途の暫定措置あり)

1-3: 従来の健康保険証が利用可能な期限の確認方法

手元の保険証に有効期限が書かれています。その日まで(最長で2025年12月1日)使えます。疑問があれば、ご自身の医療保険者(協会けんぽ・健保組合・国保・共済等)へ確認しましょう。

2. 健康保険証廃止で何が変わる?受診・手続きに関する注意点

2-1: 医療機関・薬局での受診方法の変化

これからは顔認証付きカードリーダー等で、マイナ保険証をかざして資格確認を行います。内容は従来の保険証と同等で、本人同意がある場合のみ薬剤情報・診療情報の閲覧が可能です。

2-2: 保険証(マイナンバーカード)義務化のポイントと注意点

「マイナ保険証がないと受診できない」わけではありません。資格確認書があれば従来どおり受診可能です。

2-3: 健康保険証が使えなくなる場合のトラブル事例と対策

- ・転職・退職:資格が変わった時点で旧保険証は失効。新しい資格がシステム反映されるまでに数営業日かかることがあり、窓口でいったん全額支払い→後日清算となる可能性があります。

- ・カードリーダーがうまく使えない:資格確認書を提示すれば受診できます。

3. マイナ保険証・資格確認書の基礎知識と切り替え方法

3-1: マイナ保険証の仕組みとは|顔認証や管理方法も解説

マイナンバーカードを保険証として利用登録すると、医療機関のカードリーダーで資格確認ができます。顔認証や暗証番号で本人確認。薬剤情報の共有は同意制です。

3-2: マイナンバーカードによる保険証登録・利用の流れ

自治体窓口やオンラインでカードを取得→保険証利用登録→病院・薬局のリーダーで利用。利用登録は、改正法の施行に合わせて普及ルートが拡充されました(郵便局での申請受付等)。

3-3: 資格確認書の申請・発行方法と利用ケース

当分の間、マイナ保険証を持っていない人には申請不要・無償で交付されます(様式は保険者ごとに異なる/有効期限は5年以内)。

マイナ保険証を持っている人であっても、高齢・障害など配慮が必要な方は申請により交付も可能。

3-4: 移行期間中の受診・資格確認の注意点

資格情報の登録・更新が医療機関側で確認できるまで数営業日かかることがあります。受診直後に反映されていない場合は、領収書を保管し、後日清算を。

4. マイナンバーカード未取得者への対応とサポート

4-1: マイナンバーカードの取得・申請手続き方法

改正後は申請窓口の選択肢(例:一部郵便局)が拡大。必要書類を持参して申請します。

4-2: 資格確認書の活用と注意点|無料発行・有効期限の確認

資格確認書は無料。有効期限は最長5年以内(保険者設定)なので、期限の管理と更新案内の確認を忘れずに。

4-3: 高齢者・子ども・転職者など特別なケースの対応

- ・後期高齢者(原則75歳以上)は、2026年7月末までの暫定措置として、保有状況に関わらず資格確認書が無償で交付。

- ・転職・退職直後は、反映待ちの間に資格確認書またはマイナポータルの資格情報提示で対応可能な案内も出ています。

5. 実際の医療現場・薬局での流れと必要な準備

5-1: マイナ受付・カードリーダー導入状況と現場の混乱

制度開始当初はカードリーダー操作や同意確認で時間がかかる場面もあります。保険証番号や氏名の確認に少し時間がかかっても、慌てずに対応しましょう。[広報資料での周知あり]

5-2: 受診や薬局での必要書類と提示方法

- ・基本:マイナンバーカード(保険証利用登録済み)

- ・代替:資格確認書/(ケースにより)マイナポータルの資格情報画面の提示で補完運用の案内あり。

5-3: 個人情報の管理・セキュリティ対策

マイナ保険証で医療機関が見られるのは従来の保険証と同程度の情報+同意した範囲の履歴のみ。マイナンバーを知られても直ちに悪用されないと明記されています。

6. 健康保険証廃止・マイナ保険証移行のメリットと課題

6-1: 患者・医療機関・経営者それぞれのメリット

- ・患者:薬剤・診療情報の共有で重複投薬の回避、限度額認定証の省略など、手続き負担が軽減。

- ・医療機関:資格確認の正確化・事務負担の平準化。

- ・企業(事業主):入退社の資格管理がスムーズに。

6-2: 運用上の課題や混乱・今後の対応策

- ・反映遅延:就転職直後は数営業日を見込み、領収書保管→後日清算の流れを徹底。

- ・操作不慣れ:窓口での案内に時間がかかるため、余裕をもって来院。

- ・カード紛失・暗証番号失念:資格確認書の活用で受診は継続可能。

6-3: よくある質問とその対応例を解説(Q&A)

Q. マイナ保険証がないと医療は受けられない?

A. 資格確認書があれば受けられます。

Q. 手元の保険証はいつまで使える?

A. 最長で2025年12月1日まで(保険者・資格の変更があればその時点まで)。

Q. 後期高齢者は?

A. 後期高齢者医療制度の被保険者の健康保険証は、2025年7月31日に有効期限を迎えま

す。2026年7月末までの暫定措置として後期高齢者医療制度の被保険者の方にはマイナ

保険証をお持ちかどうかに関わらず資格確認書が申請不要・無償で交付されます。

7. 2025年12月1日までにやるべき最終チェックリスト

7-1: 切り替え・受診・薬局利用までの具体的な準備手順

- 手元の保険証に有効期限が記載されているか確認しましょう。国民健康保険や後期高齢者医療の保険証には通常記載されていますが、健康保険組合や協会けんぽの保険証には記載されていない場合があります。記載がない場合は2025年12月1日まで使用可能です。

- マイナンバーカードの保険証利用登録を済ませる/しない場合は資格確認書の受取方法を確認。

- 転職・引越予定がある人は、反映まで数営業日のギャップ対策(領収書保管・後日清算)を把握。

- 高齢の家族など配慮が必要な方は、申請・交付の要否と有効期限を家族で共有。

7-2: トラブル時の対応・相談窓口一覧

- ・加入中の医療保険者(協会けんぽ・健保組合・国保・共済):資格・証の発行や期限について。

- ・厚生労働省の周知ページ:最新の制度解説・広報物。

7-3: 最新情報の確認と今後のスケジュール案内

公的情報は厚労省・協会けんぽの資料が最も信頼できます。直近3か月以内の改正や新しい告知がないか、受診前日に確認しておくと安心です。

【参考文献】

- ・厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」:交付対象・無償・有効期限(最長5年以内)・後期高齢者の暫定措置等を確認。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html

· 8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?(後期高齢者医療制度・国民健康保険の被保険者の方)

https://digital-agency-news.digital.go.jp/articles/2025-07-22#index_1vzySz3j

- ・全国健康保険協会(協会けんぽ)「マイナ保険証への移行にあたって」(PDF):2024/12/2廃止、2025/12/1まで利用可、反映遅延時の全額実費→後日返還等。

- ・協会けんぽ 広報資料(2024年12月制度改正まとめ):新規発行終了、マイナ保険証・マイナポータル画面の活用案内。

- ・厚生労働省 資料「健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなりました」(PDF):閲覧情報の範囲・同意の扱い等。

- ・デジタル庁「番号法等の一部改正(法案・概要)」:制度移行の法的背景。

おわりに

この記事は、新社会人の方やご高齢の方にも迷わず動けるよう、日付と持ち物ベースで整理しました。ポイントは3つだけ。「自分の保険証の期限」「マイナ保険証か資格確認書か」「受診前に最新情報チェック」。この3つを押さえておけば、2025年12月2日以降も安心して医療を受けられます。